Bronchiolite obliterante - polmonite in organizzazione

| Bronchiolite obliterante - polmonite in organizzazione | |

|---|---|

| |

| Specialità | pneumologia |

| Classificazione e risorse esterne (EN) | |

| MeSH | D018549 |

| eMedicine | 354305 |

La bronchiolite obliterante - polmonite in organizzazione (BOOP) o polmonite organizzata criptogenetica (COP), è una malattia infiammatoria che colpisce il polmone ed in modo particolare la componente peribronchiolare. Si tratta di una forma di polmonite non infettiva. Spesso la BOOP è causata da una malattia infiammatoria cronica preesistente, come l'artrite reumatoide.

La BOOP può anche rappresentare un effetto avverso di alcuni farmaci, come ad esempio l'amiodarone. Questa malattia fu scoperta da Gary Epler nel 1985 ed è conosciuta anche come polmonite criptogenetica in via di organizzazione (COP); alcuni autori raccomandano, anzi, di utilizzare quest'ultima locuzione, per evitare confusione con altre forme di bronchiolite obliterante, particolarmente quella associata alle polmoniti infettive. Il sospetto diagnostico sorge in presenza di una polmonite che non risponde alla terapia antibiotica, mentre gli esami colturali del sangue e dell'espettorato risultano negativi per microorganismi.

Indice

Terminologia

La locuzione "in organizzazione" è riferita alla polmonite quando la persistenza di essudato negli alveoli stimola la formazione di tessuto fibroso. La fase di risoluzione e/o rimodellamento che segue le infezioni batteriche è comunemente definita polmonite in organizzazione, sia dal punto di vista clinico sia da quello anatomo-patologico.

Epidemiologia

L'incidenza riportata è dello 0.01%, ma è probabilmente sottostimata poiché spesso la COP non viene correttamente diagnosticata. L'età di insorgenza è tipicamente compresa fra i 40 e i 60 anni e colpisce donne e uomini in egual misura. La mortalità è intorno al 7% e spesso i casi letali riguardano i soggetti più anziani o già debilitati da altre patologie.

Segni e sintomi

- Tosse

- Dispnea

- Sintomi simil-influenzali

- Febbre

- Crepitii diffusi all'auscultazione del torace

- Ipossiemia a riposo

Cause

La COP/BOOP può essere scatenata da infezioni batteriche, virali e parassitarie, farmaci o sostanze tossiche. Fu identificata per la prima volta come una patologia a sé stante nel 1985, sebbene il suo corteo sintomatologico fosse noto da tempo.

Diagnosi

All'esame obiettivo, è comune il reperto di crepitii; raro invece il riscontro di dita ippocratiche. Gli esami di laboratorio non forniscono indicazioni specifiche.

Quasi il 75% dei pazienti giunge all'attenzione del medico dopo meno di due mesi di sintomi. In circa il 40% dei soggetti la malattia esordisce con una sindrome simil-influenzale caratterizzata da tosse, febbre, malessere generale e astenia. I test di funzionalità polmonare (spirometria) evidenziano spesso una capacità polmonare lievemente ridotta. La quantità di ossigeno trasportato nel sangue risulta, in questi casi, ridotta già in condizioni di riposo e fortemente compromessa sotto sforzo.

Diagnostica per immagini

La radiografia del torace mostra reperti simili a quelli tipici delle polmoniti estese, con aree iperdense, indicanti addensamenti parenchimali, diffuse ad entrambi i polmoni. Tali aree, a volte, sembrano "migrare" da una zona a un'altra del polmone man mano che la malattia progredisce. I polmoni appaiono di volume normale, con caratteristiche aree di consolidamento a "chiazze" unilaterali o bilaterali. Piccole opacità nodulari appaiono in percentuale variabile fino al 50% dei pazienti; nel 15% i noduli hanno dimensioni maggiori.

La tomografia computerizzata (TC), specie se ad alta risoluzione, può confermare la diagnosi: nel 90% dei casi essa mostra immagini di consolidamento del parenchima polmonare e nel 60% sono presenti aree con aspetto a "vetro smerigliato".

Aspetto istologico

Per la diagnosi di certezza è spesso necessario effettuare una biopsia polmonare, a cielo aperto o per via transbronchiale. L'esame istologico evidenzierà dotti alveolari e alveoli in fase di organizzazione fibrotica; il tessuto fibroso organizzato ostruisce i bronchioli, accompagnandosi a tessuto connettivo lasso che aggetta nel lume degli stessi e a un infiltrato infiammatorio cronico circostante.

Altri esami

La spirometria mostra un quadro di tipo restrittivo, con una ridotta diffusione polmonare del monossido di carbonio (DLCO). Poco frequente è l'aspetto spirometrico di tipo ostruttivo; di solito è compromesso lo scambio gassoso a livello alveolare, il che comporta una riduzione dell'ossigeno nel sangue (ipossiemia). La broncoscopia con lavaggio broncoalveolare mostra un aumento della componente linfocitaria fino al 40%, accompagnata da un aumento più modesto di neutrofili ed eosinofili. Nei pazienti con aspetti clinici e radiografici tipici, il riscontro alla biopsia transbronchiale di polmonite in organizzazione senza caratteristiche tipiche di altre patologie è sufficiente per porre una diagnosi di esclusione e iniziare la terapia. Nel caso di biopsie a cielo aperto, invece, il quadro istopatologico è quello di polmonite in organizzazione con architettura polmonare conservata; questo aspetto non è esclusivo della BOOP e deve essere interpretato alla luce del contesto clinico.

Terapia

La maggior parte dei pazienti migliora dopo terapia corticosteroidea. È stato dimostrato che un approccio terapeutico standardizzato con 0.75 mg/kg di peso corporeo, con graduale riduzione fino alla sospensione in 24 settimane, riduce l'esposizione totale ai corticosteroidi senza diminuire l'efficacia.

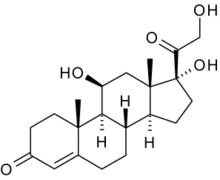

Circa due terzi dei pazienti traggono beneficio dai corticosteroidi. I più utilizzati fra questi sono il prednisolone in Europa e il prednisone negli USA; questi due farmaci differiscono tra loro solo per un gruppo funzionale e hanno analoghi effetti clinici. Si somministrano inizialmente ad alto dosaggio, che viene successivamente ridotto fino alla sospensione in un tempo variabile da sei mesi a un anno. Un'interruzione troppo rapida del trattamento può comportare una riattivazione della malattia.

Bibliografia

- Medicina interna sistematica, Elsevier srl, 2010, pp. 375–, ISBN 978-88-214-3109-8.

- Michele Stefani, Lezioni di anatomia patologica, PICCIN, 1996, pp. 874–, ISBN 978-88-299-1184-4.

- Corrado Betterle, Le malattie autoimmuni, PICCIN, 2000, pp. 558–, ISBN 978-88-299-1538-5.

- (EN) Noel R. Rose e Ian R. Mackay, The autoimmune diseases, Academic Press, 2006, pp. 935–, ISBN 978-0-12-595961-2.

- (EN) J. F. Cade, Uncommon problems in intensive care, Cambridge University Press, 1º febbraio 2002, pp. 2–, ISBN 978-1-84110-091-3.

- (EN) Élie Azoulay, Pulmonary Involvement in Patients with Hematological Malignancies, Springer, 29 aprile 2011, pp. 66–, ISBN 978-3-642-15741-7.

- (EN) Scott Kahan e Bimal H. Ashar, In A Page Medicine, Lippincott Williams & Wilkins, 1º giugno 2008, pp. 62–, ISBN 978-0-7817-7035-4.

- (EN) Anthony Seaton, Douglas Seaton, Andrew Gordon Leitch, Sir John Crofton, Crofton and Douglas's respiratory diseases, Wiley-Blackwell, 6 maggio 2000, pp. 838–, ISBN 978-0-86542-857-7.

Altri progetti

Altri progetti

-

Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su bronchiolite obliterante - polmonite in organizzazione

Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su bronchiolite obliterante - polmonite in organizzazione

Collegamenti esterni

- Sito informativo per medici e pazienti sulle polmoniti criptogenetiche (in inglese), su cop-boop.org.uk. URL consultato il 16 luglio 2011 (archiviato dall'url originale il 27 luglio 2011).