- Linfoma a grandi cellule anaplastico

- Linfoma cutaneo a cellule T

- Linfoma diffuso a grandi cellule B

- Linfoma epatosplenico a cellule T

- Linfoma

- Linfoma della zona marginale extranodale

- Micosi fungoide

- Linfoma della zona marginale nodale

- Linfoma non Hodgkin

- Malattia linfoproliferativa post-trapianto

- Linfoma primitivo effusivo

- Sindrome di Sézary

- Linfoma splenico della zona marginale

- Linfoma maligno tiroideo

- Macroglobulinemia di Waldenström

- Linfoma di Hodgkin

Linfoma

| Linfoma | |

|---|---|

| |

| Specialità | ematologia e oncologia |

| Classificazione e risorse esterne (EN) | |

| ICD-O | 9590, 9999, 959, 9590/3 e 959-972 |

| ICD-9-CM | 202.8 |

| ICD-10 | C85.9 |

| MeSH | D008223 |

| MedlinePlus | 000580 e 000581 |

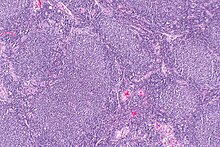

Per linfoma si intende un gruppo di tumori del tessuto linfoide (linfociti T e B, NK e loro precursori). A volte, il termine, è usato per riferirsi esclusivamente alle forme maligne, piuttosto che a tutte le neoplasie. I sintomi possono includere, tra gli altri: ingrossamento dei linfonodi generalmente non dolorosi, febbre, sudorazione, prurito, perdita di peso e sensazione di stanchezza. La sudorazione è più comune durante la notte.

Vi sono dozzine di sottotipi di linfoma e non è un caso che i linfomi facciano parte del più ampio gruppo di neoplasie dei tessuti linfoidi. Essi sono ascrivibili a due categorie principali di linfomi:

- linfoma di Hodgkin (HL);

- linfoma non-Hodgkin (NHL). I linfomi non-Hodgkin costituiscono circa il 90% dei casi e comprendono un gran numero di sotto-tipi.

L'OMS (Organizzazione mondiale della sanità) include altre due categorie principali di linfomi:

- mieloma multiplo;

- disordini immunoproliferativi.

I fattori di rischio per l'HL comprendono le infezioni da virus di Epstein-Barr. I fattori di rischio per la NHL invece includono: malattie autoimmuni, l'AIDS, l'infezione da virus T-linfotropico dell'uomo, assumere ingenti quantità di carne e grasso, così come l'uso massiccio di farmaci immunosoppressori e l'esposizione ad alcuni pesticidi. La diagnosi viene fatta attraverso l'analisi del sangue, delle urine o del midollo osseo. Una biopsia di un linfonodo può rivelarsi utile. Indagini di imaging biomedico possono essere fatte per determinare se e dove il tumore si è diffuso. Questa diffusione può verificarsi in molti altri organi, tra cui: polmoni, fegato e cervello.

Il trattamento può comportare una combinazione di chemioterapia, radioterapia, terapia mirata e chirurgia. Nel caso di non-Hodgkin il sangue può diventare così denso di proteine che una procedura chiamata plasmaferesi può rendersi necessaria. Una vigile attesa può essere appropriata in alcuni casi. Alcuni tipi di linfoma sono curabili, il tasso di sopravvivenza complessivo a cinque anni, negli Stati Uniti, per gli Hodgkin è dell'85% mentre i non-Hodgkin è del 69%. Nel 2012, a livello mondiale, si stima che vi siano sviluppati linfomi in circa 566.000 persone causando 305.000 decessi. Essi costituiscono il 3-4% di tutti i tumori e ciò li rende la settima forma più comune. Nei bambini sono il terzo tumore più comune. I linfomi si presentano più frequentemente nel mondo sviluppato piuttosto che nei paesi in via di sviluppo.

Indice

Storia

Thomas Hodgkin pubblicò la prima descrizione di linfoma nel 1832, in particolare della forma che porta il suo nome, il linfoma di Hodgkin. Da allora sono state descritte numerose altre forme di linfoma, raggruppate sotto diverse classificazioni proposte. Nel 1982 il termine linfoma non Hodgkin è diventato molto popolare ed è stato a sua volta diviso in 16 diversi sottotipi. Tuttavia, poiché questi linfomi hanno poco in comune l'uno con l'altro, questa nomenclatura è di scarsa utilità sia per i medici che per i pazienti e si sta lentamente abbandonando. L'ultima classificazione proposta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, nel 2008, elenca 70 forme di linfoma divise in quattro grandi gruppi.

In alternativa alla classificazione statunitense, nei primi anni 1970, Karl Lennert di Kiel, in Germania, propose un nuovo sistema basato sulla morfologia cellulare e sulla sua relazione con le cellule del normale sistema linfoide periferico.

Epidemiologia

nessun dato

meno di 1.8

1.8–3.6

3.6–5.4

5.4–7.2

7.2–9

9–10.8

10.8–12.6

12.6–14.4

14.4–16.2

16.2–18

18–19.8

più di 19.8

Il linfoma è la forma più comune di tumore maligno ematologico nel mondo sviluppato.

Nel loro insieme, i linfomi rappresentano, nei paesi sviluppati come gli Stati Uniti, il 5,3% di tutti i tumori (esclusi i semplici a cellule basali e i tumori della pelle a cellule squamose) e il 55,6% di tutti quelli del sangue.

Poiché il linfoma colpisce il sistema immunitario del corpo, i pazienti con un'immunodeficienza, come da infezione da HIV o dall'assunzione di alcuni farmaci immunosoppressori, essi rappresentano un gruppo con una maggiore incidenza di linfoma.

Eziologia

L'eziologia dei linfomi è a tutt'oggi, in gran parte (70%), sconosciuta. Il 15-20% potrebbe essere ricollegato ad infezioni da patogeni quali Helicobacter pylori (linfoma follicolare primitivo dello stomaco), virus di Epstein-Barr (linfoma di Burkitt), virus dell'epatite C, HTLV 1 (leucemia/linfoma dell'adulto a cellule T). Il 5% invece viene ricondotto a situazioni di immunodeficienza (primaria, associata ad HIV, post-trapianto, da utilizzo di metotrexate) o autoimmunità (sindrome di Sjögren, tiroidite di Hashimoto, artrite reumatoide, ecc.) e altri tumori. Infine, solo meno dell'1% evidenzia una correlazione con l'esposizione ad agenti ambientali fisici o chimici (radiazioni, pesticidi, farmaci chemioterapici, ecc.)

La cancerogenesi dei linfomi è molto vicina a quel modello “multi-steps” proposto per moltissimi tumori. Sono necessarie infatti sovraespressioni di un certo oncogene seguite dall'attivazione di altri protoncogeni e/o dal silenziamento di geni oncosoppressori. L'attivazione dei protoncogeni avviene allorquando tale gene viene traslocato nell'area di DNA controllata da un regolatore che permette la trascrizione costitutivamente (nel caso dei linfociti B, un tipico regolatore sempre attivo è quello delle immunoglobuline). Oppure un oncogene può diventare costitutivamente espresso quando una traslocazione ne porta la fusione con un altro gene, se il prodotto proteico ibrido (chimerico) ha perso i domini di regolazione o attivazione questa proteina (interessata nelle vie di segnalazione intracellulari di proliferazione) risulta sempre attiva. L'attivazione di un protoncogene può avvenire anche per mutazione puntiforme del suo regolatore fisiologico, che a seguito della mutazione iperesprime il suo gene. Infine, anche eventi epigenetici possono portare alla maggiore capacità trascrizionale dell'oncogene (metilazione del DNA e acetilazione degli istoni).

Segni e sintomi

Il linfoma si presenta con alcuni sintomi non specifici. Se i sintomi sono persistenti, la possibilità di un linfoma deve essere presa in considerazione dal medico.

- Linfoadenopatia o gonfiore dei linfonodi - È la più frequente presentazione del linfoma.

-

Sintomi B (sintomi sistemici) - possono essere associati sia con il linfoma di Hodgkin e il linfoma non-Hodgkin. Sono costituiti da:

- Febbre.

- Sudorazioni notturne.

- La perdita di peso.

- Altri sintomi:

- Perdita di appetito o anoressia.

- Fatica.

- Insufficienza respiratoria o dispnea.

- Prurito.

Classificazione

Classificazione OMS

La classificazione OMS è l'ultima classificazione dei linfomi, pubblicata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nel 2001. Essa prosegue il lavoro della prima classificazione REAL (Revised European-American Lymphoma) che nel 1991 portò studiosi statunitensi ed europei a confrontarsi sui parametri necessari all'identificazione di reali entità clinico-patologiche riconoscibili mediante le tecniche al momento disponibili. La più moderna revisione della classificazione è stata pubblicata a metà del 2008 (segue nell'articolo).

La classificazione OMS propone 5 grandi categorie per inquadrare le numerose forme di disordini neoplastici linfoidi. Ai tumori delle prime 4 categorie ci si riferisce quotidianamente come linfomi non Hodgkin.

I. Neoplasie dei precursori dei linfociti B

- Leucemia/linfoma linfoblastico dei precursori B

II. Neoplasie dei linfociti B maturi

- Leucemia linfatica cronica (LLC) / linfoma a piccoli linfociti

- Leucemia prolinfocitica a cellule B

- Linfoma linfoplasmacitico

- Linfoma splenico della zona marginale

- Linfoma della zona marginale extranodale (associato al MALT)

- Linfoma della zona marginale nodale

- Leucemia a cellule capellute

- Neoplasie delle plasmacellule:

- Mieloma plasmacellulare

- Plasmocitoma solitario dell'osso

- Plasmocitoma extraosseo

- Malattie delle catene pesanti

- Linfoma follicolare

- Linfoma mantellare

-

Linfoma diffuso a grandi cellule B (DLBCL)

- Linfoma mediastinico (timico) primario a grandi cellule B

- Linfoma intravascolare primario a grandi cellule B

- Linfoma primitivo effusivo

- Granulomatosi linfomatoide

- Linfoma a grandi cellule ALK-positivo

- Linfoma plasmoblastico

- Linfoma a grandi cellule B sviluppato in HHV-8 associato alla malattia di Castleman multienterica

- Linfoma di Burkitt

- Linfoma a cellule B non classificabile con caratteristiche tra DLBCL e Burkitt

- Linfoma a cellule B non classificabile con caratteristiche tra DLBCL e LLC

III. Neoplasie dei precursori dei T linfociti

- Leucemia/linfoma linfoblastico dei precursori T

IV. Neoplasie dei linfociti T ed NK maturi

- Leucemia prolinfocitica a cellule T

- Leucemia a grandi linfociti T granulari

- Leucemia/Linfoma a cellule T dell'adulto

- Linfoma a cellule T tipo enteropatia

- Linfoma epatosplenico a cellule T

- Micosi fungoide/ Sindrome di Sézary

- Disordini linfoproliferativi primari della cute a cellule T CD30-positivi:

- Linfoma angioimmunoblastico a cellule T

- Linfoma a cellule T periferiche, non altrimenti specificato

- Linfoma a grandi cellule anaplastico

- Linfoma a cellule NK/T extranodale, tipo nasale

- Leucemia aggressiva a cellule NK

- Linfoma blastico a cellule NK

- Leucemia a cellule T dell'adulto causato da HTLV

V. Linfoma di Hodgkin

-

Linfoma di Hodgkin classico, sottotipi:

- Sclerosi nodulare

- Cellularità mista

- Ricco di linfociti

- Deplezione linfocitaria

- Linfoma di Hodgkin a prevalenza linfocitaria nodulare

Altre classificazioni

Si usava classificare i linfomi secondo un alto e basso grado di malignità, tuttavia tale classificazione risulta non sempre applicabile. Oggi ciascuna delle entità patologiche descritte dalla REAL/WHO può essere sottoposto a classificazione (grading) secondo criteri specifici istologici, citologici e anatomo-patologici.

È comunque essenziale, all'interno delle categorie succitate, tipizzare anche a livello genetico ogni particolare linfoma, difatti a ciascuna aberrazione genetica (mutazioni, delezioni, traslocazioni) corrisponde una prognosi più o meno fausta. Inoltre è necessario tipizzare il fenotipo, ovvero l'espressione di molecole più o meno aberranti nella quantità (sovra o sotto-espressione) o qualità (proteine di fusione, ecc).

Un'altra semplice distinzione, in base alla clinica, si fa tra:

- Linfomi indolenti: che esordiscono senza un deperimento delle condizioni generali ed hanno una storia naturale di lunga sopravvivenza (anni) senza trattamento. Di questi fanno parte, in maggioranza, i linfomi a derivazione B, e solo un linfoma T. Grossolanamente, questi linfomi sono guaribili con fatica.

- Linfomi aggressivi: esordiscono con un rapido deperimento delle condizioni di salute e portano all'exitus in poche settimane se non trattati. Tuttavia, al contrario degli indolenti, hanno generalmente più possibilità terapeutiche. Quasi tutti i linfomi T sono aggressivi, mentre di meno sono i B aggressivi.

Stadiazione dei linfomi

Oltre alla classificazione è necessaria, nella pratica medica, la stadiazione (staging) del linfoma che si esamina. Lo stadio di un tumore ne indica la diffusione e sovente ne aggrava la prognosi o comunque richiede un approccio terapeutico più aggressivo per disseminazioni e masse più abbondanti. Per la stadiazione dei linfomi si usa la classificazione di Ann Arbor (dalla città dove fu stilata, Michigan, USA), inizialmente pensata per la malattia di Hodgkin nel 1971.

Al fine di classificare un linfoma è necessario avere numerose informazioni derivanti dalla storia clinica del paziente e dall'anamnesi, dall'esame obiettivo (adenomegalie?), dalle tecniche di radiologia e medicina nucleare (TAC, TAC/PET), dall'analisi del sangue, dalla biopsia (sempre escissionale) linfonodale e dall'aspirato midollare o biopsia ossea.

Stadiazione clinica

- Stadio I: Interessamento di una sola regione linfonodale (I), o interessamento di un solo organo o sito extranodale (IE).

- Stadio II: Interessamento di due o più regioni linfonodali dallo stesso lato del diaframma (o sopra o sotto), o affezione localizzata ad un solo organo o zona extralinfatica contigua (IIE).

- Stadio III: Interessamento di due o più distretti linfonodali da entrambi i lati del diaframma, che si può accompagnare all'interessamento della milza (IIIS), e/o dell'organo o della zona extralinfatica contigua (IIIE, IIIES).

- Stadio IV: Affezione disseminata o multipla di uno o più organi o tessuti extralinfatici, con o senza interessamento linfatico. La localizzazione midollare definisce sempre uno stadio IV.

Sintomatologia (suddivisioni A e B)

Ogni stadio clinico può essere suddiviso a seconda della assenza (A) o presenza (B) di specifici sintomi generali. I sintomi che caratterizzano la suddivisione B sono:

- perdita di peso inspiegabile di più del 10% del peso corporeo negli ultimi 6 mesi;

- febbre significativa (con una temperatura superiore a 38 °C), non dovuta ad infezione;

- sudorazione notturna profusa (tale da obbligare a cambiarsi durante la notte anche più volte).

Trattamento

La prognosi e il trattamento è diverso tra i linfomi Hodgkin e tutte le diverse forme di linfoma non-Hodgkin e, inoltre, dipendono anche dal grado del tumore, ovvero alla sua velocità di espansione.

Linfomi a basso grado

Molti linfomi a basso grado rimangono silenti per molti anni. Il trattamento del paziente non-sintomatico è spesso evitato. In queste forme di linfoma, una vigile attesa è spesso l'approccio iniziale. Si ricorre a ciò perché i danni e i rischi del trattamento superano i benefici. Se un linfoma a basso grado è sintomatico, la radioterapia o la chemioterapia sono i trattamenti di scelta: anche se non curano il linfoma possono alleviare i sintomi, in particolare la linfoadenopatia dolorosa. I pazienti con questi tipi di linfoma hanno una aspettativa di vita quasi normale, ma la malattia è incurabile.

Linfomi ad alto grado

Il trattamento di alcune forme più aggressive di linfoma può portare ad una completa guarigione nella maggior parte dei casi, ma la prognosi è peggiore per i pazienti con una scarsa risposta alla terapia. Il trattamento per questi tipi di linfoma consiste, tipicamente, in una chemioterapia aggressiva, compreso il regime CHOP o R-CHOP.

Il linfoma di Hodgkin in genere viene trattato con la sola radioterapia fintanto che è ben localizzato. In caso di malattia avanzata si ricorre alla chemioterapia sistemica, a volte in combinazione con la radioterapia.

Si tratta di una terapia che coniuga i vantaggi della radioterapia con quelli dell'immunoterapia con anticorpi monoclonali specifici per il linfoma. Tali anticorpi vengono utilizzati come veicoli per portare una molecola radioattiva direttamente sulla superficie delle cellule tumorali in modo da dare il massimo danno alla cellula tumorale stessa, con limitato coinvolgimento dei tessuti sani vicini. Di tali farmaci, in Italia è disponibile solo lo Ibritumomab tiuxetan in combinazione con ittrio-90, che viene somministrato per via endovenosa ed ha il vantaggio di funzionare in ogni sede in cui si trova la malattia. Lo Ibritumomab tiuxetan sfrutta il meccanismo di legame tra un anticorpo monoclonale (Ibritumomab) e una molecola radioattiva (ittrio90) in modo da veicolare la molecola radioattiva direttamente a ridosso delle cellule (linfociti) che esprimono il CD20. Una volta che l'anticorpo monoclonale lega il CD20 sul linfocita B, l'ittrio (molecola radioattiva) ad esso legato emette raggi beta che colpiscono le cellule (specialmente quelle tumorali) negli 11 mm circostanti. L'effetto combinato di molte molecole di Ibritumomab tiuxetan legate alle cellule tumorali vicine genera un effetto di “fuoco incrociato” che aumenta l'efficacia antitumorale della singola molecola.

Somministrazione e gestione della radioattività residua

La terapia è in regime di Day Hospital consentendo al paziente di ritornare a casa al pomeriggio del giorno di terapia. Una volta dimesso il paziente presenta livelli di radioattività assai bassi e paragonabili per i famigliari e i conviventi del paziente ai livelli di radiazione di fondo (quella naturale) in Europa. Per una settimana si consiglia al paziente, per prudenza, di prestare attenzione allo smaltimento delle urine e degli indumenti contaminati da liquidi biologici.

Indicazione all'utilizzo in Italia

L'Ibritumomab tiuxetan in Italia ha attualmente l'indicazione alla terapia del linfoma follicolare ricaduto o refrattario o come consolidamento dopo una prima linea con rituximab e chemioterapia. Sebbene esistano evidenze scientifiche di efficacia anche nel trattamento di altri linfomi (marginali, diffuso a grandi cellule B o in associazione nei condizionamenti del trapianto autologo) tali approcci sono ancora considerati sperimentali da AIFA e quindi non rimborsabili. Abitualmente i pazienti sono sottoposti ad un singolo trattamento di radioimmunoterapia con Ibritumomab tiuxetan.

Cure palliative

Le cure palliative sono un approccio specialistico focalizzato sui sintomi, sul dolore e sullo stress di una grave malattia. Esse sono raccomandate da molteplici linee guida nazionali sul trattamento dei tumori come protocolli di accompagnamento ai trattamenti curativi per le persone affette da linfoma. Esse sono utilizzate per affrontare sia i sintomi diretti del linfoma sia degli effetti collaterali indesiderati che derivano dai trattamenti. Le cure palliative possono rivelarsi particolarmente utili per i bambini che sviluppano il linfoma e per le loro famiglie, affinché trovino un aiuto per affrontare i sintomi fisici ed emotivi della malattia. Per queste ragioni le cure palliative sono particolarmente importanti per i pazienti che necessitano di trapianto di midollo osseo.

Prognosi

| Sopravvivenza relativa a 5 anni dallo stadio al momento della diagnosi | ||

|---|---|---|

| Stadio al momento della diagnosi | Sopravvivenza relativa a 5 anni (%) |

Percentuale dei casi (%) |

| Localizzato (confinato nel sito primario) | 82.1 | 27 |

| Regionale (diffusione ai linfonodi regionali) | 77.5 | 19 |

| Distale (il tumore metastizzato) | 59.9 | 45 |

| Sconosciuto (non stadiato) | 67.5 | 9 |

Stato della ricerca

Al 2014, la ricerca sui linfomi si concentra maggiormente sulle cause, sulla prevalenza, sulla diagnosi, sul trattamento e sulla prognosi. Centinaia di studi clinici vengono programmati e condotti continuamente. Gli studi possono concentrarsi sui protocolli più efficaci di trattamento, sulle metodologie tese a migliorare la qualità di vita dei pazienti o sulle cure più appropriate in caso di remissione o di follow-up.

In generale, vi sono due indirizzi della ricerca sul linfoma: la ricerca clinica (o traslazionale) e la ricerca di base. La ricerca clinica si concentra sullo studio della malattia in un modo definito e generalmente improntato verso una applicabilità immediata al paziente, come ad esempio la sperimentazione di un nuovo farmaco. Al contrario, la ricerca di base studia il processo della malattia a distanza, come l'osservare in laboratorio se un sospetto agente carcinogeno sia in grado di indurre le cellule sane a trasformarsi in cellule del linfoma o come evolvono le mutazioni del DNA all'interno delle cellule malate. I risultati degli studi di ricerca di base sono generalmente meno utili nell'immediato per i pazienti con la malattia, ma possono migliorare la comprensione dei meccanismi fisiopatologici alla base della malattia e costituire così la base per lo sviluppo di trattamenti sempre più efficaci.

Altri progetti

Altri progetti

-

Wikizionario contiene il lemma di dizionario «linfoma»

Wikizionario contiene il lemma di dizionario «linfoma» -

Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su linfoma

Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su linfoma

Collegamenti esterni

- (EN) Linfoma, su Enciclopedia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc.

- (EN) MedlinePlus: Lymphoma, su nlm.nih.gov.

- (EN) About Lymphoma: A guide to lymphoma for patients, su lymphoma.about.com.

- AIL, in ail.it

| Controllo di autorità | Thesaurus BNCF 4988 · LCCN (EN) sh85079154 · BNF (FR) cb119323103 (data) · J9U (EN, HE) 987007541169005171 |

|---|