Teofillina

| Teofillina | |

|---|---|

| |

| |

| Nome IUPAC | |

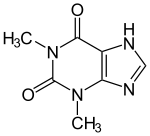

| 3,7-Diidro-1,3-dimetil-1H-purina-2,6-dione | |

| Nomi alternativi | |

| 1,3-dimetilxantina | |

| Caratteristiche generali | |

| Formula bruta o molecolare | C7H8N4O2 |

| Massa molecolare (u) | 180,2 |

| Aspetto | cristalli bianco-incolore |

| Numero CAS | 58-55-9 |

| Numero EINECS | 200-385-7 |

| PubChem | 2153 |

| DrugBank | DB00277 |

| SMILES |

CN1C2=C(C(=O)N(C1=O)C)NC=N2 |

| Proprietà chimico-fisiche | |

| Densità (g/cm3, in c.s.) | 0,5 |

| Solubilità in acqua | 5,5 - 8 g/l |

| Temperatura di fusione | 270-274 °C (543,15 - 547,15 K) |

| Dati farmacologici | |

| Categoria farmacoterapeutica | simpaticomimetico |

| Indicazioni di sicurezza | |

| Simboli di rischio chimico | |

| |

| pericolo | |

| Frasi H | 301 |

| Consigli P | 270 - 264 - 310 - 301+330 - 405 |

La teofillina (nota anche con il nome di dimetilxantina) è un composto chimico, appartenente al gruppo degli alcaloidi. Più specificamente si tratta di una metilxantina e come farmaco viene utilizzata nella terapia di numerose malattie respiratorie, come la BPCO e l'asma bronchiale, con svariati nomi commerciali.

Fa parte dei composti azotati basici prodotti da alcune specie vegetali, è cioè un membro della famiglia delle xantine, ed ha una grande somiglianza strutturale e farmacologica con la caffeina e la teobromina. È naturalmente contenuta soprattutto nelle foglie del tè, anche se in tracce (~ 1 mg / L) significativamente inferiori rispetto alle dosi terapeutiche. La sostanza è contenuta in piccola quantità anche nel caffè e nelle fave di cacao. Dosaggi più elevati sono stati riscontrati nelle fave di cacao criollo, un cacao di alta qualità, il più diffuso in America centrale e nel nord del Sudamerica.

Indice

Storia

La teofillina fu estratta dalle foglie di tè e chimicamente venne identificata intorno al 1888 dal biologo tedesco Albrecht Kossel.

Appena sette anni dopo la sua scoperta, gli scienziati Emil Fischer e Lorenz Ach riuscirono a sintetizzarla chimicamente a partire dall'acido 1,3-dimetilurico.

Un metodo alternativo per sintetizzare teofillina, il cosiddetto metodo Traube, fu introdotto nel 1900 da un altro scienziato tedesco, Wilhelm Traube.

Il primo utilizzo clinico della teofillina avvenne nel 1902, come diuretico. Furono necessari ulteriori 20 anni di attesa prima di avere una prima descrizione della efficacia del farmaco nel trattamento dell'asma.

Caratteristiche strutturali e chimiche

Dal punto di vista chimico la teofillina è un derivato metilato della xantina: si tratta infatti della 1,3 - dimetilxantina.

Sintesi

La teofillina può essere preparata per via sintetica a partire dalla dimetilurea e l'etil 2-cianoacetato.

Farmacodinamica

La teofillina ha effetti stimolanti sul sistema nervoso centrale. Le principali azioni della teofillina sono:

- Rilassamento della muscolatura liscia bronchiale.

- Aumento della contrattilità del muscolo cardiaco (azione inotropa positiva).

- Aumento della frequenza cardiaca (azione cronotropa positiva).

- Aumento del flusso ematico renale.

- Azione di tipo anti-infiammatorio

- Azione di stimolazione del sistema nervoso centrale, in particolare sul centro respiratorio midollare.

L'inibizione della fosfodiesterasi è il principale meccanismo d'azione della teofillina. Tale azione determina l'aumento dell'AMPc (AMP ciclico) intracellulare, attiva la protein-chinasi AMPc dipendente determinando una inibizione del TNF-alpha e dei leucotrieni.

Sono stati proposti anche altri meccanismi d'azione alternativi e fra questi in particolare il possibile blocco dei recettori per l'adenosina ed alcuni effetti sul trasporto intracellulare del calcio.

È stato dimostrato che la teofillina può risolvere il problema della scarsa sensibilità agli steroidi nei pazienti fumatori attivi con BPCO e/o asma bronchiale. In tali pazienti si verifica uno stress ossidativo. La teofillina in vitro ha dimostrato di poter ripristinare la ridotta attività della deacetilasi (HDAC) indotta dallo stress ossidativo stesso, ripristinando una normale sensibilità agli steroidi.

Farmacocinetica

Assorbimento

Quando la teofillina viene somministrata per via endovenosa, la biodisponibilità è del 100%. Se assunta per via orale, l'assunzione del farmaco in tarda serata potrebbe rallentarne il processo di assorbimento, senza comunque influenzare la biodisponibilità. L'assorbimento del farmaco è decisamente più veloce se la somministrazione avviene immediatamente dopo un pasto ad alto contenuto proteico, piuttosto che dopo un pasto ricco di grassi o di carboidrati. ma la biodisponibilità non ne viene influenzata. Secondo un altro studio solamente un pasto ricco in carboidrati od un pasto completo, ma non il cibo ricco in grassi o proteine, sarebbe in grado di ritardare l'assorbimento della teofillina.

Distribuzione

La teofillina si distribuisce rapidamente nel fluido extracellulare, nella placenta, nel latte materno e nel sistema nervoso centrale.

Il volume di distribuzione è di 0,5 L / kg. Il legame con le proteine è del 40%.

Il volume di distribuzione può aumentare nei neonati e nei soggetti affetti da cirrosi o malnutrizione, mentre diminuisce nei soggetti obesi.

Metabolismo

La teofillina viene ampiamente metabolizzata nel fegato (fino al 70%). Subisce N-demetilazione attraverso il citocromo P4501A1 e P4501A2. Un piccolo aumento del dosaggio può provocare un aumento sproporzionatamente grande delle concentrazioni sieriche. I fumatori e le persone con insufficienza epatica metabolizzano la teofillina in modo diverso. Gli idrocarburi policiclici aromatici presenti nel fumo di sigaretta infatti sono in grado di indurre i citocromi P4501A1 e P4501A2. Il citocromo P4501A2 (CYP1A2) rappresenta circa il 10-15% del contenuto totale di citocromi del fegato umano ed è il principale enzima coinvolto nel metabolismo di numerosi farmaci e sostanze (imipramina, propranololo, clozapina, caffeina ed altre ancora), la cui assunzione pertanto determina una ampia variabilità del metabolismo della teofillina.

Eliminazione

La teofillina è escreta immodificata nelle urine (fino al 10%).

La clearance del farmaco è aumentata nei bambini di età compresa tra 1 e 12 anni, negli adolescenti (da 12 a 16 anni), nei fumatori adulti ed anziani, nella fibrosi cistica, nell'ipertiroidismo. La clearance del farmaco si riduce invece negli anziani, nei soggetti con insufficienza cardiaca acuta congestizia, nella cirrosi epatica, nell'ipotiroidismo e nelle malattie virali febbrili.

Anche l'emivita di eliminazione è estremamente variabile: 30 ore per i neonati prematuri, 24 ore per i neonati, 3,5 ore per i bambini di età compresa tra 1 e 9 anni, 8 ore per adulti non fumatori, 5 ore per i fumatori adulti, circa 3,5 ore per i soggetti affetti da fibrosi cistica, 24 ore per soggetti con insufficienza epatica, 12 ore per soggetti con insufficienza cardiaca congestizia classe NYHA I-II, 24 ore per soggetti con insufficienza cardiaca congestizia di classe NYHA III-IV, 12 ore per gli anziani.

Usi clinici

Il farmaco viene impiegato principalmente come broncodilatatore, assieme ad altri farmaci, nelle BPCO stabili (broncopneumopatie croniche ostruttive), nell'asma bronchiale e più in generale nelle affezioni polmonari con componente spastica bronchiolare. Viene anche utilizzato nella apnea del bambino. Può essere inoltre utilizzato come bloccante dell'azione dell'adenosina. L'utilizzo della teofillina per via endovenosa nell'asma acuto dell'adulto è in diminuzione: sembra infatti che vi siano scarse evidenze di efficacia.

Usi clinici in medicina veterinaria

La teofillina in Medicina Veterinaria viene utilizzata come broncodilatatore per il trattamento dell'asma e del broncospasmo in generale. Questa molecola esercita anche effetti stimolanti sulla respirazione (attività analettica), sul sistema nervoso centrale (aumento dello stato di allerta e riduzione della sensazione di affaticamento) sul cuore (effetto inotropo e cronotropo positivi), sul sistema circolatorio (vasocostrizione/vasodilatazione distrettuale) e sul rene (debole azione diuretica). Fin dagli anni '80 sono stati effettuati diversi studi per valutare la biodisponibilità e la cinetica della teofillina nel cavallo. Dai lavori scientifici, presenti in bibliografia, emerge che per mantenere una concentrazione plasmatica di teofillina nei range terapeutici, è necessario somministrare 5 mg/kg di principio attivo, per via orale, ogni 12 ore. Gli stessi studi, effettuati più recentemente sul cane hanno dimostrato che servono dosaggi di 10 mg/Kg, cioè doppi rispetto a quelli utilizzati nel cavallo per raggiungere un livello plasmatico di teofillina tale da considerarsi terapeutico. Tali quantità non sono sufficienti nel gatto, dove sono necessari 15 mg/kg di teofillina. La specie domestica in cui è largamente utilizzata la molecola in esame, è sicuramente quella equina. È indicata negli stati broncospastici reversibili associati a bronchite acuta, bronchite cronica, bronchite cronica ostruttiva (COPD), enfisema polmonare, enfisema polmonare cronico e sintomi ad essi correlati: tosse, dispnea e facile affaticamento. Infine è indicata in corso di broncopolmoniti acute e croniche. In commercio esiste una formulazione di teofillina microincapsulata (Megabron), questa presentazione consente una cessione graduale di principio attivo. Una somministrazione ogni 12 ore consente di mantenere livelli plasmatici efficaci e privi di effetti indesiderabili. Dopo la prima somministrazione, il principio attivo raggiunge la massima concentrazione plasmatica alla quarta/quinta ora per poi decrescere e non essere più evidenziabile nel sangue dopo 72 ore. Secondo uno studio condotto proprio per valutare la cinetica della teofillina microincapsulata nel cavallo è emerso che, rispetto a una formulazione granulare, è completamente assorbibile nel tratto gastroenterico. Inoltre, dopo ripetuti trattamenti la concentrazione sierica si mantiene a livelli terapeutici, senza effetti tossici per i cavalli trattati.

Tossicologia

Controindicazioni

La teofillina è controindicata, oltre che nei soggetti con ipersensibilità nota al principio attivo, anche nei soggetti con infarto del miocardio. Particolare prudenza è richiesta nella somministrazione a soggetti anziani, cardiopatici, ipertesi, con cuore polmonare cronico ed insufficienza cardiaca congestizia.

Effetti collaterali ed indesiderati

La teofillina si caratterizza per avere un basso indice terapeutico, quindi, come nel caso di molti altri farmaci per l'asma, il suo uso deve essere attentamente monitorato per evitare la tossicità.

L'uso clinico del farmaco è ulteriormente complicato dalla sua interazione con varie sostanze, in particolare con la cimetidina e la fenitoina inoltre va sempre considerata una grande variabilità farmacocinetica tra i pazienti.

Il farmaco può causare nausea e talvolta diarrea, palpitazioni e tachicardia, tachiaritmie e fibrillazione atriale, sincope. A carico del sistema nervoso può determinare cefalea, tremori, insonnia, irritabilità, capogiri e convulsioni. Ansia, agitazione, vertigini e sensazione di testa vuota e depressione sono altri effetti indesiderati segnalati in letteratura.

In molti casi di tossicità si possono verificare convulsioni che vanno considerate come una emergenza neurologica. Oltre alle convulsioni in caso di tossicità è possibile il verificarsi di gravi aritmie. Gli effetti tossici del farmaco sono aumentati dalla contemporanea somministrazione di eritromicina, cimetidina ed i fluorochinoloni (ciprofloxacina, levofloxacina ed altri). Il farmaco può raggiungere livelli tossici se assunto con pasti grassi. Questo effetto è stato definito "dose dumping".

La tossicità da teofillina può essere trattata con i farmaci beta-bloccanti.

Dosi terapeutiche

Il trattamento per via endovenosa è riservato ai casi acuti e gravi di asma bronchiale.

Il farmaco (in genere 480 mg di aminofillina, pari a 2 fiale da 240 mg/10 ml) viene prima diluito in una soluzione per infusione compatibile (ad esempio 100 ml di soluzione fisiologica, soluzione glucosata, soluzione levulosica) e quindi viene infuso lentamente, avendo cura di non superare la velocità di infusione di 7,2 ml/minuto (pari a 25 mg di aminofillina/minuto).

Alla dose di carico si potrà far seguire un'infusione di mantenimento ottenuta diluendo 240 mg di aminofillina (pari a 1 fiala da 240 mg/10 ml) in 500 ml di soluzione per infusione. La velocità dell'infusione di mantenimento varierà da 1,9 ml/kg/ora (adulti sotto i 50 anni, fumatori) a 0,9 ml/kg/ora (adulti sotto i 50 anni, non fumatori).

Nei soggetti con scompenso cardiaco o compromissione epatica la dose dovrà essere ulteriormente ridotta: 0,5 ml/kg/ora.

Sovradosaggio

Interazioni

- Fenitoina: la terapia di associazione con teofillina comporta un aumento della clearance di quest'ultima e ne riduce l'emivita plasmatica.

- Allopurinolo: la co-somministrazione con la xantina può determinare un aumento della concentrazione plasmatica di quest'ultima.

Voci correlate

Altri progetti

Altri progetti

-

Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su teofillina

Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su teofillina

Collegamenti esterni

- teofillina, su Treccani.it – Enciclopedie on line, Istituto dell'Enciclopedia Italiana.

- (EN) Teofillina, su Enciclopedia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc.

- Teofillina, in Treccani.it – Enciclopedie on line, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana.

| Controllo di autorità | Thesaurus BNCF 3551 · LCCN (EN) sh85134710 · GND (DE) 4059781-7 · J9U (EN, HE) 987007534160605171 |

|---|